Da vontade de justificação à repetição de gozo (Eixo 1)

Seminário preparatório

13.06.2024

EIXO 1:

Onde estão os neuróticos e de onde os neuróticos não saem ?

Cartel: Ana Lydia Santiago (+1), Fernanda Otoni, Graciela Bessa,

Luciana Silviano Brandão, Maria de Fátima Ferreira,

Maria José Gontijo Salum e Ram Mandil

Ana Lydia Santiago

This is a custom heading element.

Introdução

O tema do Eixo 1 de investigação da 27ª Jornada da EBP-MG – Onde estão os neuróticos e de onde os neuróticos não saem? –, foi tratado em cartel constituído por Fernanda Otoni, Graciela Bessa, Luciana Silviano Brandão, Maria de Fátima Ferreira, Maria José Gontijo Salum, Ram Mandil, e eu mesma como mais-um e, portanto, relatora. Em nossos encontros, tivemos a ocasião de discutir vários pontos para abordar o tema desta Jornada que concerne à existência das neuroses nos dias de hoje e aos desafios para a clínica, tanto no âmbito do diagnóstico quanto do tratamento. As referências ao último ensino de Lacan (a partir do conceito de sinthoma) e à orientação lacaniana (proferida em seminários por Jacques-Alain Miller), foram dadas como ponto de partida pela comissão científica. O seminário preparatório de abertura, sob a responsabilidade dos coordenadores da Jornada Maria José Salum e Bernardo Carneiro, nos introduziu ao tema com clareza, apontando o norte para o aprofundamento das investigações.

Das discussões ocorridas no cartel, posso referir-me a alguns pontos que tiveram por objetivo traçar um caminho, uma via de resposta ao nosso problema, como, por exemplo, o que especifica a neurose a partir da psicose ordinária; o neurótico no discurso, diferentemente do fora do discurso da psicose; o que há de novo na histeria e na neurose obsessiva no mundo do Outro que não existe, tempo do eu e do individualismo; a inibição como fator clínico fundamental na neurose, introduzido por Lacan a partir do uso dos novos visuais, o nó borromeano e a geometria dos sacos e das cordas, que é geometria de tecedura em que algo se impõe como sendo do real, irrepresentável. E ainda, o recurso ao imaginário para se ter uma ideia do real; como superar a hiância entre o imaginário e o real; diante do impossível foracluído no mundo contemporâneo pela obstinação indócil do neurótico de fazer existir a relação sexual, qual a chance do amor de transferência?

Finalmente, no momento de redigir o Relatório, pude me dar conta de que essa pergunta – onde estão os neuróticos e de onde os neuróticos não saem? – exige uma abordagem mais aprofundada da questão do que é o fator capital da existência das neuroses no mundo contemporâneo, principalmente se buscamos concebê-las a partir do ponto de vista do tratamento analítico. Nesse sentido, acabei me vendo às voltas não apenas com a questão de saber qual seria esse fator capital que envolve a localização das neuroses, como também quais recursos o tratamento analítico dispõe para permitir uma saída para esses sujeitos. A leitura de um texto de Jacques-Alain Miller, sugerida por Ram Mandil no cartel, foi decisiva para o equacionamento dessas questões, assim como das outras discutidas no curso de nossos encontros. Esse texto tem como título “A paixão do neurótico”[1]. Baseei-me nele para os apontamentos que se seguem, a respeito de onde estão os neuróticos e de onde eles não saem.

Onde estão os neuróticos?

É possível dizer que os neuróticos estão imersos nas águas da paixão, tal como esta é definida por Jacques-Alain Miller, a partir de uma indicação de Lacan em seu escrito “A direção do tratamento e os princípios de seu poder”. Precisamente, Lacan afirma que a paixão do neurótico se exibe naquilo que é o cerne da experiência analítica: exibe-se na “falta-a-ser” própria do sujeito do inconsciente[2]. O neurótico, do ponto de vista da medicina, é um doente mental, mas para a psicanálise, seja em Freud ou em Lacan, ele não o é. Quando se fala da neurose a partir da paixão, o que se quer enfatizar é que o neurótico sofre da falta-a-ser. A paixão, pathos, não se reduz ao sofrimento. Mas o sofrimento torna-se uma paixão quando o desejo se encontra aí misturado. Em função da presença do desejo, Miller observa que não há somente sofrimento da falta-a-ser, mas paixão da falta-a-ser. A expressão da paixão do neurótico se realiza, no caso da histérica, por meio de acessos de desrealização – não sou suficientemente verdadeira – e, no caso do obsessivo, por meio de acessos de dúvida, em que prevalece o gozo do pensamento[3].

Como se pode constatar, é por meio do sofrimento, e mesmo da dor, que se afirma a existência das neuroses. Por esse caminho, se faz necessário, como é de praxe na história da psicanálise, estabelecer uma clínica diferencial entre a paixão do neurótico e a paixão do perverso. A direção escolhida não se restringe a afirmar que a neurose é o negativo da perversão. Tomamos aqui a perversão sob o prisma do direito ao gozo, o que significa que o perverso não questiona a razão de ser do gozo, pois, antes de tudo, ele afirma um direito. Já o neurótico está do lado do “não querer nada saber disto”[4], como propõe Lacan em seu Seminário 20, Mais, ainda. O neurótico se enreda no emaranhado do gozo, de maneira que o desejo varia e, quando ele está a ponto de obter o que quer, desaparece. A paixão do neurótico está do lado da procura, ou, mais precisamente, ele procura para não encontrar. Justo antes de obter o gozo, o sujeito faz um movimento para evitá-lo e, portanto, para não encontrá-lo. É a própria procura que apaga o achado, que o evita. A esse respeito, podemos tomar a célebre frase de Picasso “não procuro, encontro”, como um certo escárnio do artista ao neurótico, que, em sua paixão, procura para não encontrar, defende-se do desejo por intermédio de suas vacilações, evitamentos e quedas bruscas. “Não procuro, encontro” é também a maneira de Lacan proceder em seu ensino: encontra primeiro em um ato de antecipação, e depois explora as consequências[5]. Nada disso com o neurótico, inibido quanto ao seu ato[6].

Enquanto o perverso encontra no direito ao gozo uma orientação para sua existência, o neurótico, quanto ao gozo, não sabe porque está nesse mundo. A formalização que Lacan propõe em relação a essa diferenciação clínica consiste em afirmar que a escolha da perversão está do lado do objeto a, enquanto a da neurose está do lado do $. A partir daí, como veremos mais adiante, Miller coloca o perverso do lado da modalidade lógica do necessário e o neurótico do lado da contingência, justamente por faltar-lhe sua razão de ser. O neurótico, como se afirma em “Subversão do sujeito e dialética do desejo”, experimenta sua vida como o que há de mais inútil, uma pura falta-a-ser, a ponto de se achar – diz Lacan – um Sem-Nome[7]. É isso que permite Miller, de um modo bastante original, conceber a neurose como o que impõe ao sujeito “o dever de inventar sua razão de ser[8]”. É preciso dar-se conta de que a originalidade, nesse caso, é tomar a neurose para além da função da “falta-a-ser” com o intuito de priorizar o que ele designa como “a falta da razão de ser”[9].

Tudo indica que Miller reinterpreta a tese segundo a qual a neurose consiste num mito individual, à luz do aprofundamento da presença da ciência no mundo, em que o sujeito passa a ser definido pelo princípio da razão suficiente. Segundo ele, trata-se de um princípio que se encontra na filosofia de Leibniz e nos dá o sentido do ser em nossa época, formulado da seguinte maneira: “tudo tem uma razão, nada é sem razão”[10]. Diante do fato de que a civilização passa a ser regida por esse princípio de que tudo tem uma razão, a paixão do neurótico moderno, quanto a esse princípio, se coloca do lado da contingência, ou seja, ele se coloca na posição de inventar razões de ser. A civilização acentua a paixão do neurótico, pois se tudo tem que ter uma razão de ser, sua subjetividade se vê compelida a encontrar suas próprias razões para estar vivo nesse mundo. Em outros termos, desde o momento em que tudo tem uma razão de ser, o neurótico, se vê às voltas com ter que se justificar em seu sofrimento e em sua dor.

A vontade de justificação convoca o Outro

Parece-me que toda essa releitura da neurose está a serviço da demonstração de que a existência atual das neuroses se circunscreve, sobretudo, nos excessos do imaginário em que sobressai a vontade de justificar-se. Para Miller, a neurose merece esse qualificativo de vontade: uma vontade que valoriza a justificação em detrimento do gozo. Porém, mesmo que a vontade de justificação do neurótico se relacione com a função da falta-a-ser, ou seja, com o desejo, é preciso destacar também que o imaginário do corpo aparece aí por uma via indireta, que é a pregnância do pensamento enquanto gozo, a exemplo da ruminação no obsessivo ou do devaneio na histérica. A posição subjetiva do neurótico, em sua busca obstinada de uma razão de ser, aparece e se exerce nesse funcionamento do imaginário que é a justificação. Ao falar de paixão, se aponta para a força do imaginário na neurose, sem desconhecer, contudo, que a paixão não acontece sem relação com o Outro. Nesse ponto, Outro da justificação, Outro, face ao qual o neurótico quer e requer a sua razão de ser. Esse aspecto do Outro enquanto testemunha não é sem consequências para o manejo da transferência no curso do tratamento analítico, sabendo que o analista conta com o fato de que a única “razão real de ser” de cada um é o gozo[11]. Nota-se que o encontro do neurótico com o gozo não é nada agradável. É o encontro com a verdade, na experiência da análise, que nada tem a ver com uma contemplação mística da realidade sublime da verdade, mas com as chances de entrever a face real do gozo. Ainda que esse real do gozo seja estritamente impensável, pode-se considerar que, por um breve instante, é entrevisto ou visualisável[12].

Se antes falamos da contingência no nível da posição subjetiva do neurótico, no tocante ao Outro do testemunho nos deparamos, em contrapartida, com a necessidade. O neurótico tem necessidade de testemunhar, necessita do Outro enquanto testemunha. É o que a ordem médica não reconhece quando se depara com o aspecto singular da histeria, ao reduzi-la a teatro. Tudo isso com o objetivo de convencer-nos de que os sintomas histéricos são destituídos de autenticidade. O teatro na histeria significa igualmente a necessidade de testemunhar. A paixão da histérica é um sofrimento que não existe sem o Outro, ela testemunha sua dor sob o olhar do Outro, olhar encarnado que é necessário. Não se trata apenas de se mostrar, mas mostrando-se o sujeito testemunha. A esse respeito, Miller faz inclusive um paralelo entre a paixão de Cristo e a da histérica. É como se o testemunho da paixão do Cristo – Pai, por que me abandonaste? – ressoasse na histérica de uma maneira que se acredita um pouco menos eloquente.

Quanto à obsessão, esta é solidão. É uma solidão que tem lugar sob a vigilância do Outro. É com paixão que o obsessivo dá existência a essa vigilância. Quando o obsessivo, em análise, convoca o analista para ocupar esse lugar de testemunha encarnada, pode haver uma chance de se produzir algum alívio nesse ponto. Sem isso é bem provável que o obsessivo vá se acomodar no Outro desencarnado e morto.

Se a clínica da neurose se sustenta na falta-a-ser, é essa clínica que convoca de modo irrefutável a função do Outro. A própria manifestação da paixão pela falta-a-ser traz em si a presença do Outro, mesmo que o Outro, no mundo atual, se evidencie em seu próprio declínio. No caso da histeria, fazer existir esse Outro acontece sob a modalidade do amor ou mesmo de sua insatisfação para com ele, coisa que nem sempre é fácil de distinguir. E na obsessão? De que modo se dá essa reivindicação do Outro como avalista de sua falta-a-ser? Ao considerar a concepção freudiana da neurose, essa função do Outro aparece, segundo a caracterização de Miller, nas chamadas “duas mamas” da paixão da neurose: amor e trabalho. Assim, somos conduzidos a admitir que a função do Outro no obsessivo se faz por meio da modalidade de sua devoção ao trabalho, inclusive, ao trabalho dirigido ao Outro.

Da falta-a-ser à repetição de gozo

De que modo o tratamento analítico vislumbra as chances de gerar uma existência desembaraçada da vontade de justificação própria do neurótico? A resposta a esse problema implica encarar a relação entre a vontade de justificação – situada no terreno do narcisismo e das exigências dos ideais – e o gozo. No âmbito das neuroses, a transcrição da libido em termos do desejo não esgota as propriedades que o próprio Freud propõe para a sua concepção de libido. Se o desejo, com toda a sua agilidade, desliza por toda parte e impõe efeitos de loopings variados e bizarros, como é o caso da vontade de justificação, esse desejo é por definição uma função que se deduz do inconsciente enquanto produto do recalque: desejo morto. Porém, nem tudo que constitui as propriedades da libido se assimila ao caráter indestrutível do desejo: resta o gozo. É o gozo como impossível, como resistente ao trabalho de simbolização, gozo este que Lacan tentou, inicialmente, recuperar sob o modo do grande Φ (grande phi). Por meio desse resto, desse excedente do trabalho de simbolização do inconsciente, Lacan introduz o objeto a como mais-gozar, concebido como suplemento da perda de gozo.

O gozo como propõe Lacan, em seu último ensino, particularmente no Seminário 20, mais, ainda, deixa de ser a transgressão de um limite, como é o caso do das Ding e passa a ser ele próprio um limite[13]. O gozo como limite da ordem simbólica, o gozo como litoral, na neurose, consiste na repetição, repetição do gozo. No último ensino de Lacan a repetição deixa de ser repetição significante e se transforma em repetição de gozo. Antes, nas lições do Seminário 2, O eu na teoria de Freud e na técnica da psicanálise, a repetição compareceu como repetição significante, na medida em que era tratada pela representação significante e pela divisão do sujeito que sempre deixa no sujeito algo irrepresentável[14]. É somente em O avesso da psicanálise que a repetição se sustenta e é causada pelo gozo. Como propõe Lacan, “a repetição está fundada sobre um retorno do gozo, a repetição visa o gozo”[15]. Portanto, nesse Seminário, o acento é colocado sobre o significante como marca de gozo, tanto é que ele pôde dizer que o significante-mestre é aquele que comemora a irrupção de gozo e, ao mesmo tempo, introduz uma perda de gozo, gerando um gozo suplementar[16].

Como se sabe, Lacan toma de empréstimo à termodinâmica o termo de entropia, e nos diz que é “a entropia que faz o mais-gozar tomar corpo e recuperar”[17] a libra de carne perdida. Mais adiante, afirma que “o mais-gozar toma corpo por uma perda”[18]. Assim, o gozo enquanto limite com relação à simbolização vinda do inconsciente, emerge pela via da entropia e da perda produzida pelo significante. Isso nos interessa porque é nesses termos que Lacan formula a questão fundamental para a discussão da neurose, isto é, “o saber é meio de gozo”[19]. Para Miller, a tese do saber como meio de gozo é um primeiro capítulo do abandono da autonomia e supremacia do simbólico. É o mesmo que dizer que o significante, a ordem simbólica e o grande Outro, toda essa dimensão essencial da neurose é impensável sem uma conexão com o gozo.

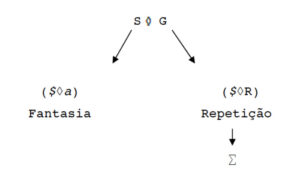

A partir daí temos uma clínica que valoriza a metonímia, a perda de gozo e, principalmente, o corpo em detrimento do sujeito do inconsciente. Valoriza-se, portanto, toda uma lógica cuja elaboração se sustenta e é motivada pela relação com o corpo. A direção do tratamento das neuroses concerne, assim, à relação do sujeito com o gozo e às mudanças que decorrem desta relação preferencial. É preciso distinguir, ainda, se essa relação com o gozo se dá sob a forma do fantasma ou sob a forma da repetição.

Pensar a relação com o gozo sob o modo da repetição conduzirá Lacan a dar um novo valor ao sintoma, que é o que passamos a conhecer em seu último ensino como sinthoma. O fato da invenção do sinthoma ter surgido a partir de casos de psicoses não-desencadeadas não significa que uma tal ferramenta clínica não seja aplicável à neurose. Considerando que a defesa compreendida por intermédio do recalque deixa de ser o único fator de abordagem das neuroses, e sobretudo considerando a importância que assume a repetição de gozo, é inegável que o trabalho do analista deverá contar com meios que permitam abrir para o sujeito acesso ao real do gozo.

Fig. 1

(Miller, J.-A. Os seis paradigmas do gozo, p. 34)

Admitir que o sinthoma passa a ter um lugar preponderante para o acesso ao real na clínica das neuroses exige não prescindir da relação do neurótico com o gozo sob a forma do fantasma. Este, o fantasma, aparece como uma espécie de obstáculo sob a forma de uma tela que se trata de atravessar para cingir o real. Se a travessia do fantasma é um convite para ir mais além do plano das identificações em direção ao vazio, à destituição do sujeito, à queda do sujeito-suposto-saber, ela traz como consequência inexorável o sujeito do gozo em que jaz a repetição. Em suma, o sinthoma entra em jogo na prática lacaniana porque a travessia do fantasma deixa um resto, cujo protagonista principal é a repetição do gozo.

Apesar da distinção entre tratar a relação ao gozo sob o modo do fantasma e sob o modo da repetição, não se pode dizer que não há uma imbricação entre um e outro. Para Miller, a repetição é de alguma maneira a forma desenvolvida do fantasma, ao mesmo tempo que o fantasma é a forma concentrada da repetição.

Fig.2

Fig.2

Dessa forma, se a repetição possui um parentesco com o sinthoma é porque presentifica a repetição de gozo e, por essa via, adquire uma consistência que não se confunde com a do fantasma fundamental. Ainda segundo Miller, trata-se de “uma constância que se estende e dura”[20]. A repetição de gozo não é algo que se colhe diretamente no fantasma, pois o que está em questão na visada do sinthoma, em casos de neurose, é reduzir e atingir os restos sintomáticos sem que com isso se possa eliminá-los. Por isso mesmo, o sinthoma que emerge – como redução da satisfação pulsional que envolve a repetição –, comporta um desenvolvimento temporal que, justamente, não se presta à decifração de sua verdade recalcada, mas, sim, a um saber-fazer com isso que é resto. Como se disse antes, não se trata de uma parada ou evacuação da repetição, mas de preferência um novo uso da repetição de gozo.

Sob a mira do sinthoma que traz consigo esse novo uso da repetição de gozo, afirma-se que somente a diferença pode amparar, para o neurótico, uma existência desembaraçada da vontade de justificação. Porém, que diferença é essa? Talvez a diferença seja um termo insuficiente para traduzir aquilo que somente o sinthoma enquanto índice do acesso bem sucedido à singularidade do gozo encerra como solução à vontade de justificação. É evidente que essa singularidade do gozo se constitui para além da falta-a-ser visto que nesse ponto de redução próprio dos restos sintomáticos se condensa o segredo da paixão do neurótico. Enquanto injustificável, a singularidade que o neurótico pode extrair dos restos intratáveis de seus sintomas lhe fornece uma resposta que, no fundo, surge do instante de abertura, em que o falasser consente com a falta de qualquer pergunta relativa à sua razão de ser no mundo.

A inibição para se separar da repetição de gozo

O mesmo acontece com o tratamento analítico das neuroses quando Lacan abre mão do privilégio e supremacia da ordem simbólica, ou seja, relativiza a falta de algo irrepresentável como aquilo que causa a insistência da cadeia significante, em proveito do gozo. Com que recursos o tratamento analítico pode contar, quando o seu objetivo é atingir a repetição de gozo, considerando que essa dimensão do real não é abordável, nem por meio da função significante, nem pelo objeto a do fantasma? É preciso considerar que o objeto a, que se decanta do fantasma, é parte integrante da insistência do simbólico em vedar o acesso ao gozo, tornando-se um protagonista das produções de sentido. Logo, o objeto a, que se isola na construção do fantasma, não sustenta a abordagem do real porque ele próprio se define como efeito de sentido e, por essa via, somos conduzidos à cisão entre o objeto a como efeito de sentido e o real. Portanto, o objeto a deixa de ser um fator sob o qual se capta a consistência do real e torna-se um objeto que ocupa o lugar do semblante[21].

Fig. 3

(Lacan, J. Seminário 20, p. 96)

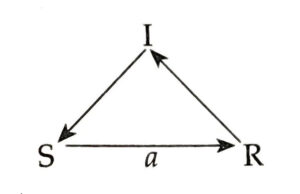

O ensino de Lacan, para dar conta desses obstáculos e impasses que sobrevêm na prática do analista, faz uso de uma esquema que prioriza a vetorização das três consistências RSI, muito mais que a homogeneização delas.

Fig. 4

(Miller, J.-A. Le tout dernier Lacan, 23/05/2007)

Não se desconhece que a homogeneização, com seu efeito de gerar uma hiância entre os três registros, seja um aspecto fundamental da perspectiva borromeana. Porém, a meu ver, tratar o enlaçamento borromeano RSI pela via dos três vetores no sentido giratório é o meio mais eficaz para se dar conta de onde os neuróticos não saem. Não é à toa que Miller, na lição de O ultimíssimo Lacan, intitulada “O real não fala”, detém-se longamente na forma simplificada desse esquema, chamando nossa atenção para a vetorização: o simbólico se dirige ao real, o real ao imaginário, e o imaginário ao simbólico[22]. Vejamos o modo como se toma esse esquema com os vetores assim orientados, para restituir os elementos que obstruem o avanço da experiência analítica. Em primeiro lugar, quando o imaginário se dirige ao simbólico [I→S], gera o que se tem insistido aqui, que é a imaginarização do simbólico, cuja expressão maior é a vertente imaginária do fantasma. Em segundo lugar temos o vetor [S→R], que foi alvo do nosso comentário anterior, onde se localiza o objeto a entendido como semblante.

O destaque concernente às dificuldades que se apresentam no curso do tratamento é dado por Miller ao vetor que se coloca entre o imaginário e o real [R→I]. A importância clínica desse vetor é a descontinuidade entre o imaginário e o real. É exatamente o contrário do que acontece no vetor do imaginário ao simbólico [I→S] que tem lugar de maneira quase espontânea no momento em que o sujeito fala e elucubra, ao longo do tratamento, sobre suas razões de ser.

Fig. 5

(Miller, J.-A. Le tout dernier Lacan, 23/05/2007)

É por isso que Miller, em sua leitura do ultimíssimo Lacan, preconiza que o fator clínico maior das neuroses é a hiância, que se encontra, como uma pedra, no caminho entre o imaginário e o real. Pode-se dizer que os três vetores que conectam as três consistências não são iguais entre si, pois aquele que vai do real ao imaginário de destaca pela presença de uma hiância na qual se aloja a inibição[23]. Como se vê, nesse último trajeto o simbólico está fora da jogada, na medida em que suas manifestações desaguam inexoravelmente no imaginário, e essa é a prisão da qual o neurótico não pode sair. É por isso que Lacan recorre à função da imagem como uma ferramenta capaz de mostrar como se comportam as coisas das quais se trata em sua repetição de gozo.

De onde os neuróticos não saem

Jacques-Alain Miller, em uma pronunciamento publicado com o título Quando o tratamento para[24], declina várias situações em que a experiência analítica com pacientes neuróticos não avança nem termina. Ele observa que os tratamentos que não terminam são aqueles que não levam a parte alguma. Primeiramente, menciona algumas situações típicas de pacientes que se conectam ao analista para dar um sentido à sua vida. É o caso do neurótico que dá expressão à sua vontade de justificação nas sessões, tomando o analista como testemunha para realizar uma limpeza subjetiva. Nessa ocorrência, o sujeito não pode encarar o que lhe é dito, porque suspeita demais dos significantes alusivos. Tudo é pesado demais para ele, que resta submerso no próprio monólogo e na narração de sua vida, o que o impede de fazer o que tem a fazer. Há também o neurótico que se apega ao amor de transferência como uma tábua de salvação. Para alguns acontece, mesmo, de ser a única relação de amor na vida deles e, então, eles se nutrem do laço transferencial e ao mesmo tempo o alimentam. Há ainda aquelas análises em que a sessão é fonte de prazer e de gozo, para o analisante. Estes podem até trocar de analista, mas não se cansam da análise. Uma análise pode também estancar sob a formação de um tampão, o que acontece quando o sujeito se satisfaz de uma identificação, de uma fórmula de seu ser, que funciona como um significante final. “Eu sou isso… Ok!”.

Mas a dificuldade fundamental em relação ao ponto de onde os neuróticos não saem concerne sempre, como referido antes, ao “fantasma reduzido a um fantasma fundamental particular, cujo núcleo é o gozo”[25]. Mais precisamente, se trata de uma unidade libidinal, denominada “objeto a“. Essa unidade de gozo fundamental para o sujeito constitui um obstáculo porque não se dilui. Lacan considerou, inicialmente, que diluir essa unidade seria uma via de saída para o impasse freudiano no tocante ao final da análise. Depois, admite que esse impasse é constitutivo do ser de gozo do sujeito, o que se enuncia sob o modo do aforisma “não há relação sexual”. O insolúvel, o impossível, é a inexistência de fórmulas sexuais capazes de dar conta do desencontro entre os sexos. Esse impossível é uma coisa que se deve admitir. “Se você é totalmente desmunido para ser inteiramente homem ou mulher, em contrapartida é impossível ser convenientemente um homem para uma mulher ou uma mulher para um homem. Aceite isso, então!”[26] É um fim por consentimento. Consentir com o impossível supõe uma abertura a acontecimentos imprevistos, a encontros, enfim, com a contingência. Encontros que podem ser frutíferos na vida e em relação à verdade não-sabida.

Quando Lacan visualiza o real das neuroses

É Lacan que nos dá uma ideia do real nas neuroses, em A lógica do fantasma, a partir do ponto fundamental ao qual chega nesse seminário ao afirmar que “o ato sexual não pode ser colocado em fórmula”[27]. Como se sabe, isso quer dizer que, no nível do real e do inconsciente, nenhuma norma é prescrita quanto ao sexo; cada sujeito tem que se mensurar pois não há medida, e a maneira como a articula vai lhe levar ao seu fantasma fundamental. A dificuldade do neurótico, sinaliza Lacan, é justamente a de imaginar a distância que há entre a função do fantasma no nível dito perverso – que como assinalamos, o perverso sabe sobre o gozo –, e a sua função no registro neurótico – daquele que não quer nada saber. Lacan propõe um visual para captar o real nas neuroses, que é “o quarto de dormir”![28]

O quarto de dormir existe em teoria, diferentemente do ato sexual. Lacan insiste para prestarmos muita atenção no fato de que tudo que acontece com o neurótico, acontece essencialmente longe do quarto de dormir. Na fobia pode acontecer no guarda roupas, no corredor ou na cozinha. A histeria acontece em qualquer ante-sala, aquém do quarto de dormir. A obsessão nos banheiros. Isso é muito importante, diz Lacan. São as estratégias do neurótico para evitar chegar ao quarto de dormir. E o que os impede de chegar ao quarto de dormir? O núcleo do fantasma, como vimos. Mas também podemos investigar, na clínica atual, por qual justificativa passa a determinação apaixonada dos neuróticos em não querer nada saber do “não há ato sexual”? Ou como justificam a paixão de querer fazer existir o homem e a mulher enquanto tal, o que se contrapõe à procrastinação em relação ao encontro com o Outro sexo. Estas questões concernem igualmente ao desejo do qual os neuróticos se defendem com o fantasma, em função do próprio papel do fantasma que é o dever de sempre se inscrever: desejo prevenido para a fobia, o desejo insatisfeito para a histérica, e para o obsessivo, o registro do desejo impossível. Deixamos em aberto estas questões para as investigações clínicas que terão lugar na 27ª Jornada da EBP-MG, sabendo que no quarto de dormir onde não acontece nada, onde o ato sexual se apresenta como foracluído, é o consultório do analista.

[1] MILLER, Jacques-Alain. “La passion du névrosé”. In La Cause du désir, out 2016, nº 93. p. 112-122.

[2] LACAN, Jacques. “A direção do tratamento e os princípios de seu poder”. In Escritos. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1988. p. 619.

[3] MILLER, Jacques-Alain. “La passion du névrosé”. Op. Cit. p. 113.

[4] LACAN, Jacques. O Seminário, livro 20, mais, ainda (1972-1973). 3ª ed. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2008. p.9.

[5] MILLER, Jacques-Alain. El ultimíssimo Lacan. Buenos Aires: Paidós, 2003. p. 271.

[6] Idem.

[7] LACAN, Jacques. “Subversão do sujeito e dialética do desejo”. In Escritos. Op. Cit., p. 841. A falta-a-ser (-φ), no neurótico, se insinua sobre o sujeto barrado favorecendo a imaginação que lhe é própria, a imaginação do eu. É porque ele sofre a castração imaginária logo de saída, que a imaginação vai estar a serviço de sustentar seu eu, fortalecer o eu de uma maneira tão forte que seu nome próprio, marca do desejo do Outro, o importuna. Enfim, o neurótico é um Sem-Nome porque esconde a castração que ele nega, mas, ao mesmo tempo, se apega demais a ela, mergulha na sua falta-a-ser.

[8] MILLER, Jacques-Alain. “La passion du névrosé”. In La Cause du désir., Op. cit., p. 114.

[9] Ibidem, p. 115.

[10] Idem.

[11] MILLER, Jacques-Alain. La passión del neurótico. In Introducción a la Clínica Lacaniana. Conferencias en España. Barcelona: RBA Libros, 2006. p. 83.

[12] LACAN, Jacques. Le Séminaire de Jacques Lacan, texte établie par Jacques-Alain Miller, R.S.I., leçons du 10 et 17 déc., 1974. In Ornicar, nº 2.p. 96.

[13] LACAN, Jacques. O Seminário, livro 20, mais, ainda (1972-1973). 3ª ed. Op. Cit., p. 99.

[14] LACAN, Jacques. O Seminário, livro 2, o eu na teoria de Freud e na técnica da psicanálise (1954-1955). Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1985. p. 129-132.

[15] LACAN, Jacques. O Seminário, livro 17, o avesso da psicanálise (1969-1970). Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1992. p. 45. Citado por MILLER, Jacques-Alain. Os seis paradigmas do gozo. In Opção lacaniana on-line, Ano 3, nº7, março 2012. p. 32. Disponível em: http://opcaolacaniana.com.br.

[16] LACAN, Jacques. O Seminário, livro 17, o avesso da psicanálise. Op. Cit. p.73.

[17] MILLER, Jacques-Alain. Os seis paradigmas do gozo. In Opção lacaniana on-line, Ano 3, nº7, março 2012. p. 32. Disponível em: http://opcaolacaniana.com.br.

[18] LACAN, Jacques. O Seminário, livro 17, o avesso da psicanálise. Op. Cit. p.73. Citado por MILLER, Jacques-Alain. Os seis paradigmas do gozo. In Opção lacaniana on-line, Op. Cit. p. 32.

[19] LACAN, Jacques. O Seminário, livro 17, o avesso da psicanálise. Op. Cit. p.74.

[20] MILLER, Jacques-Alain. Os seis paradigmas do gozo. In Opção lacaniana on-line. Op. Cit. p. 35.

[21] LACAN, Jacques, O Seminário, livro 20, mais, ainda. Op. Cit. p. 102.

[22] MILLER, Jacques-Alain. El ultimíssimo Lacan. Op. Cit. p. 240.

[23] MILLER, Jacques-Alain. El ultimíssimo Lacan. Op. Cit. p. 195.

[24] MILLER, Jacques-Alain. Quand la cure s’arrête (11/05/2009). In Quarto, 96, octobre 2009. p.10-15.

[25] Ibidem, p.11.

[26] Idem.

[27] MILLER, Jacques-Alain,. Propos sur La logique du fantasme. In La cause du désir, nº 114, juillet 2013. p.70.

[28] LACAN, Jacques. Le Séminaire, livre XIV, La logique du fantasme. Paris: Seuil, 2023. p. 423.

A mulher-borboleta: o infamiliar provém do imaginário

Ana Lydia Santiago

This is a custom heading element.

Privilegiei a formulação inusitada do último ensino de Lacan (2007, p. 47), segundo a qual “o infamiliar, incontestavelmente, provém do imaginário”[1] e, ao mesmo tempo, visa o real. Trata-se de uma indicação presente em O Seminário, livro 23: o sinthoma, que assume uma importância decisiva para a questão do feminino sob a ótica da presença, nesse fenômeno do infamiliar, daquilo que “não pode ser dito”[2] do “real que não fala” (MILLER, 2014, p. 235)[3]. É Lacan quem assinala que “o unheimlich permite que surja aquilo que, no mundo, não pode ser dito” e Miller, em seu curso O ultimissimo Lacan (2006-227) diz ser mportante indagar se a formulação de que o real não fala equivale à noção de indizível. O indizível supõe que o real tem o que falar, apenas não o diz.

Jacques-Alain Miller comenta – no Parlement de Montpellier – que a marca da orientação de Lacan no momento de sua última clínica é colocar o imaginário no centro[4]. Isso quer dizer que o imaginário, segundo a perspectiva borremeana, não é tomado de modo isolado e autônomo e, sim, enodado com as outras duas consistências, ao real e ao simbólico. O que interessa a Lacan é o que se designa como a “geometria dos nós”, uma geometria original que estabelece um espaço específico para a ocupação dessas três consistências e produz efeitos, entre os quais, a expulsão do infamiliar para fora do corpo. Destaca-se o modo como ele exprime essa expulsão por intermédio de um exorcismo que, como se sabe, designa um ritual religioso que visa esconjurar o demônio ou outros espíritos malignos. Afinal, por que falar de exorcismo do demoníaco com relação ao infamiliar? No caso do feminino, o infamiliar aproxima-se do demoníaco, pois uma certa configuração das três consistências tende a exorcizá-lo. Em Lacan, a experiência do estranho confirma esse exorcismo à medida que o infamiliar diz respeito a algo que dá forma ao modo de gozo feminino, ou seja, ele faz valer a vertente não-toda fálica de uma mulher (LACAN, 2005a, p. 98)[5], a vertente do mais além do falo concebido como resposta à castração. Em última instância, a inquietante estranheza no feminino aparece em relação com o que, em outras épocas, teve lugar sob o modo de estados de possessão a serem exorcizados[6]. Devem ser expulsos, pois são signos do que está para além do princípio ordenador do falo, algo que, de uma maneira ou de outra, organiza um modo de gozo familiar (LACAN, 2005a, p. 57)[7]. Além do mais, na articulação do imaginário com o corpo, esse estranho surge provocando uma inibição específica, uma paralisação pela angústia, que caracteriza o infamiliar e pode revelar a extimidade do inconsciente (LACAN, 2007, p. 47).

Para tentar elucidar essa formulação fundamental da clínica do infamiliar — segundo a qual a inquietante estranheza provém do imaginário —, é preciso, antes de tudo, esclarecer que há uma relação essencial da inquietante estranheza com o campo escópico, relação esta mediada pelo Outro mas que repercute no corpo falante. Em seguida, valendo-me de um breve fragmento clínico da literatura psicanalítica, procurarei demonstrar que a operação que nos interessa no tocante à clínica do infamiliar é a ultrapassagem do imaginário especular, que, ao tomar o Outro como totalidade, provoca inibições e defesas para o alcance do real em jogo no não-todo fálico próprio do feminino. Evidentemente que me refiro aos passos necessários aos avanços da experiência rumo ao final de análise para o sujeito feminino.

A imagem desejável de ser do sujeito no Outro

Lacan se vale dos mais diversos ângulos para aprofundar o exame da noção clínica do infamiliar (Unheimlich) referindo-se sempre como um fenômeno de familiaridade estranha. Antes de tudo, destaca-se, em seu comentário no curso de O Seminário, livro 10: a angústia, a preponderância da pulsão escópica na origem desse fenômeno. Isso vai ao encontro do que Freud apreende, no conto de Hoffmann intitulado “O Homem da Areia”[8], como a alegoria da areia jogada nos olhos das crianças que não querem dormir e que terão, por isso, seus olhos arrancados e levados pelo personagem malvado. Assim, ele relaciona esse fenômeno à angústia de castração, ao passo que Lacan busca isolar a ação do objeto da pulsão escópica no infamiliar. De acordo com esse ponto de vista, o infamiliar é vivenciado a partir de um encontro com o real que a experiência do olhar suscita pelo efeito de captura do desejo que se produz na relação do sujeito com o Outro. O que se destaca na leitura lacaniana é a imagem desejável de ser do sujeito no Outro: o sujeito acredita desejar porque se vê como desejado e não vê que aquilo que o Outro quer é lhe arrancar o olhar (LACAN, 2005b. p. 69) — fórmula que aponta para o valor libidinal do olho. Em termos mais precisos, Lacan afirma que:

(…) a cada vez que, subitamente, por algum incidente fomentado pelo Outro, sua imagem no Outro aparece para o sujeito como privada de seu olhar, toda a trama da cadeia da qual o sujeito é cativo na pulsão escópica se desfaz, e é o retorno à angústia mais básica. (Ibid.)

O fenômeno do infamiliar implica, portanto, a pulsão escópica e a experiência do corpo enquanto vítima de um logro concernente ao objeto do desejo e sua imagem no Outro. O que retorna como experiência do real que não fala, em que o sujeito tenta abordar o espaço do Outro, é a angústia.

Gostaria de sublinhar a concepção renovada da pulsão escópica que leva Lacan a considerar, por um lado, que “ao olhar se liga sempre um afeto de censura” e, por outro, que “ao olhar do Outro está sempre ligada uma estranheza” (MILLER, 2020, pp. 35-46). Conclui-se, portanto, que o olhar traz consigo e nutre os fenômenos de unheimlichkeit. O infamiliar implica a dimensão real do objeto olhar e decorre da tentativa do sujeito de se delimitar em relação ao Outro.

Esse “delimitar-se” no Outro ganha novos esclarecimentos em O Seminário, livro 20: mais, ainda, quando Lacan introduz o conceito de não-todo e as questões do sem limites e da infinitude como marca do gozo feminino. Evidentemente que a infinitude própria do gozo feminino se distingue do caráter fechado e limitado do gozo fálico. Aquilo que Lacan circunscreve, nesse seminário, como um espaço do gozo sexual, que tem uma estrutura comum para os dois sexos, é trabalhado buscando-se explicitar a maneira particular de cada ser sexuado falhar no encontro com o outro sexo. Deve-se considerar que, entre um sexo e outro, há o falo, mas há também a presença do Outro, não todo, ao qual falta algo S(Ⱥ).

O homem aborda esse espaço com o Um, ou seja, com o gozo fálico e também com o seu ser, gozo do corpo que passa pelo objeto a. A mulher aborda esse espaço com o não-toda e, como Outro, ela encontra uma dificuldade: ela fracassa, porque só encontra o Um. Lacan fala da desnaturalização da alteridade do sexo para a mulher, que só acede ao Outro por intermédio do homem. A tese de Lacan é que o homem serve de conector à mulher para ela aceder ao Outro que ela mesma o é para ele. Essa tese nos foi ilustrada de maneira bastante esclarecedora nos testemunhos de passe de Angelina Harari (2010), como o desnudamento do semblante fálico, em seu caso, o gozo clandestino que a deixava constrangida ao normativo fazendo existir a mulher toda para todohomem. A outra para si mesma, na histeria, consiste em deixar cair a Outra mulher. Porém cabe perguntar se esse “Outro para si mesma” coincide com a experiência do infamiliar. O conector funciona permitindo à histérica sair do solipsismo de si mesma para alcançar a singularidade do gozo feminino, visto que este não é sem relação com um certo consentimento da inquietante estranheza. Em O aturdito, Lacan afirma, ainda, que a mulher só tem um inconsciente no ponto onde ela é vista pelo homem, o que introduz o homem como um conector essencial até para o acesso ao inconsciente.

Há muitas maneiras de se defender desse real, tanto para o homem quanto para a mulher. Cada maneira é singular e constitui a escolha de um infinito particular. Para a mulher, a mascarada fálica, os diversos tipos de frigidez (que Lacan não considera sintoma) e as variadas formas de articulação entre desejo e amor são tipos de defesa simbolicamente comandadas para encobrir o real da não existência da relação sexual. Aquilo que o infamiliar faz aparecer é também um tipo de defesa, porém comandada pelo imaginário, sob a dominação do olhar.

Em seu texto “Diretrizes para um Congresso sobre a sexualidade feminina”, Lacan (1998. p. 741) diz que é possível mobilizar essas modalidades de defesa na transferência. Na análise, pode-se operar um desvelamento do Outro interessado na transferência. Tratar-se-ia de suspender o véu do que, para o sujeito, seria o Outro do amor, ao qual ele teve acesso na transferência, para que ele pudesse perceber a castração no Outro, que é o cerne do inconsciente. A castração no Outro, no inconsciente, é o familiar. Assim, Lacan explica que o infamiliar é o que está no lugar do familiar, servindo de véu para encobri-lo. Isso vai ao encontro com a afinidade que Freud estabelece entre o recalque e o infamiliar: seria “Unheimilich tudo que deveria permanecer secreto, oculto, mas que aparece”[9].

Em O Seminário, livro 23: o sinthoma, quando Lacan propõe uma nova escrita para o inconsciente — a escrita dos nós para o inconsciente real, em que se subtrai qualquer impacto de sentido ou de interpretação —, situa o infamiliar, a “inquietante estranheza, como o que, incontestavelmente, provém do imaginário”. O infamiliar se refere ao imaginário do corpo que a própria estruturação do inconsciente — a geometria dos nós — tem por função exorcizar. A concepção do imaginário borromeano presente nesse momento do ensino de Lacan se apresenta em contraposição ao imaginário especular. O imaginário borromeano é contíguo ao real e ocupa um espaço específico no enodar dos registros com seus efeitos. O imaginário especular é “um um fechado — miragem à qual se apega a referência ao psiquismo invólucro, uma espécie de duplo do organismo onde residiria essa falsa unidade”. Em oposição a esse imaginário autônomo, fechado no eixo a–a’, isolado no circuito da relação do eu ao outro, tem-se o imaginário real, em consonância com o que a experiência do inconsciente introduz “o um da fenda, do traço, da ruptura” (LACAN, 1979. p. 30). Podemos tomar, então, a emergência do fenômeno do infamiliar como o aparecimento, no campo visual, da forma que o imaginário especular incorporou velando o não-todo fálico.

O infamiliar ultrapassado, sob transferência

Para ilustrar esse aspecto, recorro a um fragmento de caso da literatura psicanalítica[10] de uma paciente que encontra o infamiliar angustiante na forma de um inseto — não um inseto repulsivo, uma mariposa medonha ou uma vespa que voa para dentro da roupa e pica, mas um borboleta maravilhosa, que gera o fascínio pela imagem.

A analisante, uma mulher, é descrita como alguém que leva a vida com leveza, não se abala com nada, nem mesmo com os fatos dramáticos da vida. Em sua experiência, portanto, não há praticamente nada de infamiliar. Isso reveste igualmente a forma como ela denega a morte e mostra uma certa indiferença em relação ao corpo, independentemente do que venha lhe afetar.

Essa analisante, que é atriz, em um determinado momento de sua vida, aceitou fazer o papel de uma mulher dilacerada cujo marido, um camponês simples, se deixou seduzir por uma jovem de imagem devassa e foi tomado por uma paixão tal, que culminou em sua separação. A filmagem aconteceu no campo. No momento de rodar a cena em que o marido lhe confessa sua fraqueza e sua culpa, ela se distrai completamente, atraída por uma borboleta deslumbrante que pousou perto de onde estava sentada. De repente, ela experimenta uma angústia violenta que a perturba tanto, a ponto de ser preciso interromper a gravação. A borboleta com asas amplamente abertas olhou para ela. A filmagem se transforma em um pesadelo.

Interessa à analista trabalhar esse momento em que uma imagem se destaca como algo de infamiliar, admitindo que esta imagem aponta para o real em jogo nos impasses de sua vida amorosa. A analisante lembra-se, então, das borboletas que via voando de flor em flor no jardim da fazenda da família, onde costumava passar parte de suas férias durante a infância. Ela tinha boas lembranças desse lugar, com exceção de uma aflição suscitada pela presença muda e olhar sinistro do avô inválido. Preferia fugir desse olhar e dessa presença indo brincar na casa dos vizinhos, que tinham um filho de sua idade. Esse vizinho – pai do menino – lhe apresentou os trabalhos no campo, os cuidados com os animais da fazenda e o prazer de rolar no feno. Mas, por trás disso tudo, havia uma lembrança enterrada. O vizinho, que gostava muito dela e frequentemente a levava em seu trator (ela se sentava muitíssimo perto dele e algumas vezes em seu colo), um belo dia, suavemente, mas com firmeza, abriu suas coxas para acariciá-la. Ela experimentou um prazer perturbador e, só depois, teve vergonha. Após ter deixado isso acontecer, ela nunca mais voltou a essa casa e ignorou o vizinho completamente. Alguns anos mais tarde, quando soube que ele morreu afogado em um lago perto da fazenda, foi tomada de pavor e se sentiu terrivelmente culpada. Culpada por tê-lo abandonado, sem um olhar e sem uma palavra.

O surgimento do acontecimento imprevisto promovido pela imagem da borboleta deslumbrante deve ser tomado como a emergência do infamiliar na imobilidade das asas abertas do inseto. Ela, que sempre se “deixava (levar)” nos encontros com o outro sexo, deixava acontecer, sem habitar seu corpo, pôde se dar conta de sua posição de gozo e parar de “borboletar” de um parceiro a outro sem se responsabilizar por isso. Ela terminou uma relação conjugal que sempre a protegeu da sexualidade e decidiu se engajar na via de uma feminilidade que, até então, era recusada.

Podemos nos perguntar: em que o infamiliar, que aparece nesse caso via a imagem da borboleta, desempenha um papel fundamental nessa responsabilização do sujeito por seu modo de gozo?

Conclusão

Esse fragmento de caso põe em evidência a postulação de Lacan destacada antes sobre a determinação do olhar em tudo o que alimenta o infamiliar. A presença da pulsão escópica no infamiliar é o que explica a tese de Lacan que esse fenômeno provém do imaginário, porém, do imaginário que se define pelo corpo. O olhar aparece incarnado sob a forma da borboleta e visa o real concernente à satisfação pulsional. A escolha da borboleta — escolha que o inseto faz de pousar ao seu lado — introduz a questão do desejo do Outro, como borboleta, aspirando ser diante dela.

Essa cena que provoca intensa angústia é capturada pelo olho negro da câmera que estava em ação durante a filmagem, que, sem dúvida, fornece um enquadre (simbólico) para o acontecimento do infamiliar, contudo, destaca-se a ausência de palavra: “o real que não fala”, esse real mudo. A angústia atesta a inquietante estranheza que congela e inibe o sujeito, situação que de alguma maneira a filmagem compõe e delimita. Na análise, a imobilidade do inseto e do sujeito afetado remete à presença muda do avô com seu olhar estranho. Na lembrança de infância da paciente, a criança desvia o olhar diante da estranheza do avô e do ato libidinoso do vizinho, evidenciando como o sujeito se encontra imobilizado, em todas essas circunstâncias, sob o domínio do olhar.

A angústia situada pelo sujeito na imobilidade perfeita das asas do inseto também evoca, o seu contrário: o movimento de abrir/fechar das asas reportando-se ao abrir/fechar das pernas, na cena sexual que vem à tona como lembrança. Assim, o infamiliar que aparece na borboleta pela via do imaginário escópico – a borboleta que olha, com suas asas abertas e imóveis – facilita o acesso ao mais além da imagem deslumbrante, desnudando e fazendo vacilar o semblante fálico, e, nesse sentido, evidenciando o real do não-todo. A borboleta é o signo que torna possível a esse sujeito se situar em relação aos impasses em sua vida amorosa. É nessa articulação que o imaginário do corpo constitui a chave de acesso à lembrança encobridora e ao inconsciente real: de um lado, abre acesso ao traumatismo do gozo; de outro, abre acesso sobre o significante borboleta, que, em última instância, é aquilo que o sujeito se faz para o Outro.

O infamiliar, portanto, como um efeito do imaginário, pode permitir ao sujeito feminino, em análise, ir além dos limites quase intransponíveis do semblante fálico. Esse fenômeno constitui, assim, uma das vias de acesso ao real inerente ao não-todo fálico e favorece o tratamento que uma mulher pode dar ao ilimitado do gozo. Esse ilimitado do gozo que age sintomaticamente até que uma espécie de solução possa ser encontrada. No caso do final de análise, é preciso uma abertura do sujeito para tratar o infamiliar, consentindo com o real que advém de um encontro com a alteridade pura do feminino. É em função desta alteridade do feminino que o final de análise toma como referência esse unheimlich do feminino, podendo consentir com ele e, portanto, torna-se Outro para si mesma. Enfim, ser Outro para si mesma, que o não-todo implica, é uma das maneiras pelas quais, no final, o sujeito desvela a presença perturbadora e efêmera do infamiliar.

Referências

FREUD, Sigmund. [1919] “O estranho”. Edição Standard Brasileira das Obras Psicológicas Completas de Sigmund Freud. Rio de Janeiro: Imago Editora, v. XVII.

HARARI, Angelina. “Parceiros no singular”. Opção Lacaniana. São Paulo: Edições Eolia, nº 58, out. 2010.

HOFFMANN, E. T. A. [1816] O Homem da Areia. São Paulo: Companhia das Letras, 2019.

LACAN, Jacques. “Diretrizes para um Congresso sobre a sexualidade feminina” [1958]. Escritos. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1998.

LACAN, Jacques. [1962-1963] O Seminário, livro 10: a angústia. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2005a.

LACAN, Jacques. Introdução aos Nomes-do-Pai. In: Nomes-do-Pai. Rio de Janeiro: Jorge Zahar editor, 2005b.

LACAN, Jacques. [1964-1965] O Seminário, livro 11: os quatro conceitos fundamentais da psicanálise. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1979.

LACAN, Jacques. [1972-1973] O Seminário, livro 20: mais, ainda. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1982.

LACAN, Jacques. [1975-1976] O Seminário, livro 23: o sinthoma. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2007.

MILLER, Jacques-Alain. “À primeira vista, a estranheza”. Opção Lacaniana. São Paulo: Eolia, nº 82, abril de 2020.

MILLER, Jacques-Alain. [2006-2007] El ultimíssimo Lacan. Buenos Aires: Paidós, 2014.

[1] Cabe assinalar que, na versão brasileira dessa obra, encontra-se, na página citada, não o termo “infamiliar”, mas “inquietante estranheza”, opção dos tradutores. No presente artigo, utilizo ambos, privilegiando “infamiliar”, em consonância com a última tradução brasileira publicada pela editora Autêntica.

[2] Lacan assinala que o unheimlich permite que surja aquilo que, no mundo, não pode ser dito” (grifos do autor).

[3] É importante indagar se a formulação de que o real não fala equivale a noção do indizível. O indizível supõe admitir que o real tem o que falar, apenas não o diz.

[4] Conversação clínica em torno do Seminário 23. Parlement de l’UFORCA em Montpellier, ocorrido nos dias 21 e 22 de maio de 2011. Paris: 2020.

[5] LACAN, J. O seminário, livro 10: a angústia (1962-1963). Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2005. p. 98. O status da letra a: se situa “acima do perfil do vaso que simboliza o continente narcísico da libido. Este pode ser relacionado com a imagem do próprio corpo, i'(a), por intermédio do espelho do Outro, A.”

[6] Cf: CERTEAU, M. 2005.

[7] LACAN, J. O seminário, livro 10: a angústia, Op, Cit. Lacan designa o familiar – Hein – como o menos-phi e precisa que a angústia está ligada a tudo que pode aparecer no lugar (-φ).

[8] Comentado por Freud em “O infamiliar”.

[9] Freud, valendo-se, como indica, da definição do filósofo alemão Schelling. Cf.: FREUD, S. “O Estranho” [1919].

[10] Esse caso foi objeto de discussão durante a conversação clínica da Union pour la Formation et Psychanalyse (UFORCA), durante o evento Parlement de l’UFORCA, em Montpellier (21 e 22/05/2011). A analista é membro da Associação Mundial de Psicanálise e optou, por discrição, não o publicar na íntegra. Contudo, autorizou sua apresentação no Brasil.